「我が社の経営戦略は、1億円企業になることです!」

これは戦略ではありません。

企業経営の書籍を読めば序盤に出てくるのが「経営戦略」です。

でも正しい戦略ってなんだかわかりますか?

今回はMBA essentials2023 総合コース春 「第2回 経営絵戦略〜戦略的とは何か?」を受講して得た学びを共有します。

一緒に学び、活動に活かしていきましょう!

MBA essentialsとは?

日経ビジネススクールが開講するプログラム。早稲田大学ビジネススクールのMBA教育をオンラインで気軽に体感することができます。

✔︎週1回・平日夜間に2時間のオンライン開催

✔︎講師は早稲田大学ビジネススクールの教員陣

✔︎経営戦略、マーケティング、イノベーションなど10科目

当ブログ管理人が受講したのはこちら↓

日経ビジネススクール

MBA essentials2023 総合コース春

第2回 経営戦略 ~戦略的とは何か?~

講師:山田 英夫 先生

「戦略」という言葉は、企業内で多用され過ぎています。「戦略」は、書類を重厚に見せる枕詞ではありません。本講義では「戦略的」である条件を列挙し、戦略のもつ特徴を理解していきます。日本企業の豊富な事例で説明していきます。

結論

今回の講義は「戦略の立案手順」よりも「戦略的な考え方」に注目した内容でした。結論として、戦略的であるためには次の6つが揃っていることが条件となります。

❶全体志向 ❷重点志向 ❸顧客志向

❹競合志向 ❺事実志向 ❻利益志向

本記事では「❹競合志向」「❺事実志向」「❻利益志向」をまとめました。

その他のまとめはこちらから↓

❹競合志向

⑴同業他社だけがライバルではない

同業他社だけをライバルとみなしていると危険です。実は異業種によるイノーべションこそ、真の競合になり得るのです。

たとえば

時刻表、夕刊紙、コミック誌、鍵、電卓、ゲーム、地図

などの事業が、とある異業種に破壊されました。それは何でしょう?

お分かりですね。「スマートフォン」です。スマートフォンが出てきて、多くの業種が破壊されました。

ライバルは同業他社だけではありません。異業種にも目を向けるべきなのです。

⑵世代間の競争

かつて日本のお茶の間を席巻していたブラウン管のテレビ。今は淘汰され、ブラウン管のテレビを見つける方が難しいですね。

ブラウン管のテレビの寿命は、80年くらいありました。では、次の世代となる液晶テレビも同様に、80年くらい使われるのでしょうか?

実は有機ELなどの新しい素材も発明されているので、おそらく80年も続かないだろうと考えられています。

✔️現行の世代で勝っている会社はゆっくり進みたい

✔️現行の世代で負けている会社は早く次に進みたい

これが「イノベーションのジレンマ」の1つです。

競合を考えるとき、現在という横の軸を見るだけでは不十分です。世代間という縦の競争を見ることも必要です。

⑶競争と協調

ただ、何でもかんでも競争をすればいいというわけでもありません。「競争」するところと「協調」するところの棲み分けが大切です。

たとえば、大手ビールの4社。

北海道では物流を一緒、協力してにやっているそうです。なぜなら、一緒に運んだ方がコストが安いからです。そしてビール会社にとって物流は、「どのように運んだか」ということで差がつきにくいのです。

その代わり店頭では熾烈な競争をしています。

✔️見えないところでいかに手を組むか

✔️見えているところでいかに違いを出すか

山田先生によると、近年見えないところで、競合他社同士が手を組むということが非常に増えてきたそうです。

❺事実志向

⑴固定観念は捨てる

何ごとも「思い込み」はよくありません。近年「evidence based〜」といわれることが増えました。

銀行では「総合口座の客は良い客だ(利益を生む)」と思われていた時代がありました。測定(調査)したわけでもないのにそう思い込んでいたのです。

しかし、とある銀行の支店がよくよく調べてみると、その支店の採算顧客は、住宅ローンを借りている顧客だったことがわかりました。

住宅ローンは付き合いが長く、支払い可能額で取引をしているのです。

この事実がわかってからは「総合口座をとってきた→高評価」ではなく「住宅ローンをとってきた→高評価」と評価を変えました。評価方法を変えたことで、個人の業績と銀行の業績が一致するようになったそうです。

山田先生は、「評価は業績とリンクして作られているべき」とお話されていました。事実に即するためには、測定する必要がある。測定されないものは改善されない。だからこそ、測定に基づく「事実志向」が大切なのです。

⑵測定する

測定できる、ということは大事です。測定して事実がわからなければ改善できません。1992年、日本にCS(Customer Satisfaction:顧客満足度)が普及しました。

それまでも様々な手法が広がっては衰退していく中で、CSは現在でも使われています。CSが定着した理由は、次のようなことが考えられます。

✔️測定されたCSに対し、CSを評価する会社も同時に輸入された

✔️今の商品に満足している客はリピーターとなることがわかった

✔️新規顧客獲得コスト=既存顧客維持コスト×5→リピーターが利益をくれる

つまりCSと利益がリンクしたのです。CSは利益の先行指標と考えられることがわかったのです。

⑶事実をどう判断するか?

事実がわかったとして、それを「どう判断するか」は非常に重要です。

有名な事例で「かつてアフリカ人は裸足だった」という事実があります。

Aさん→「ここでは靴は売れない」と判断

Bさん→「無限の市場だ!」と判断

現在どうなっているかを考えると、Bさんの判断が正しかったと考えられます。山田先生は「いいメガネをかけよう」と話されていました。

❻利益志向

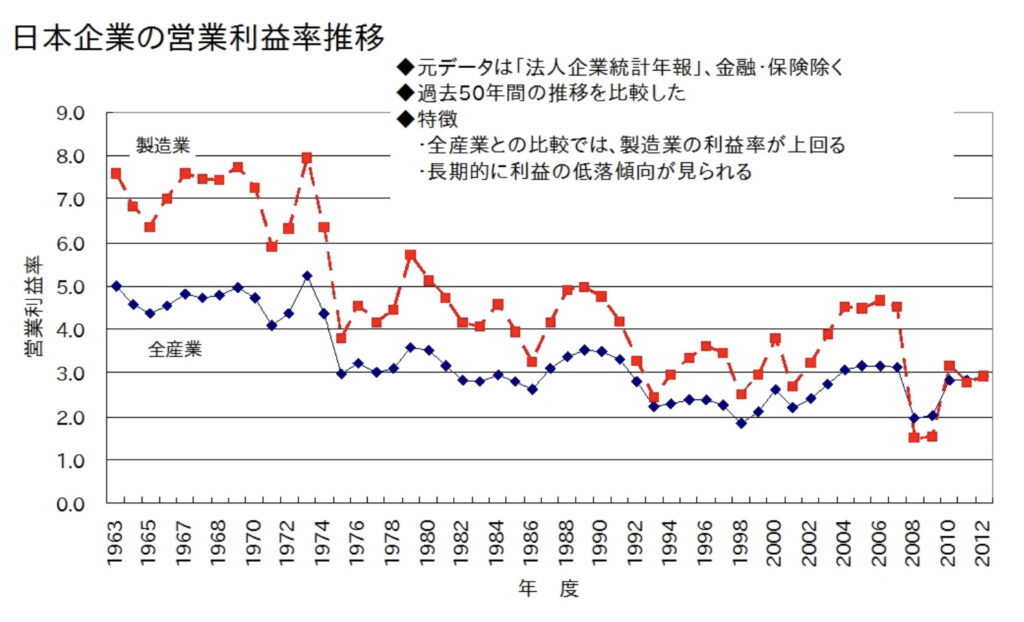

⑴低下しつづける日本企業の利益率

実は日本の非製造業の利益率は落ちていません。落ち込んでいるのは、製造業。

かつては「高シェア」が「高利益」を生んでいました。ですが、それは国内に限った話。そもそものコスト構造が異なる諸外国と戦わなければならなくなり、日本は負けたのです。だから製造業の利益率が落ち込んでいるのです。

また、「生き残れば儲かる」というのも今は通じません。世代間競争の常態化で、生き残りが難しくなってきました。儲ける仕組み=ビジネスモデルの見直しが必要なのです。

⑵ビジネスモデルの見直し

「儲けのしくみ」であるビジネスモデルは常に見直しをする必要があります。具体的には次の3点をよく考えることが大切です。

✔️who:誰から

✔️what:何の対価を

✔️how:どのようにもらうか

▼セブン銀行の例

セブン銀行のATMでは、お金を預ける人よりも引き出す人の方が多いとされています。しかし、ALSOKなどがATMに現金を入れるのは、月に1回程度だそうです。ATMは、紙幣が底をついたらビジネスができなくなります。

セブンイレブンの店員がお金を入れているわけではありません。ではどうやってATMの営業を続けているか?そのカラクリは深夜にありました。

✔️飲食店スタッフが深夜0時ごろにお金を入れに来る

✔️タクシー運転手が朝の4時ごろにお金を入れに来る

とあるカードを使ってその日のうちに売上を入れると、その日のうちに売り上げとして入る仕組みがあるのです。この「売上入金代行サービス」を開発・導入することで、「紙幣調達コスト」をほぼ0で運営できるようになったのです。

セブン銀行は、今あるビジネスモデルに乗っかるのではなく、新しいビジネスモデルを創り上げたのです。

⑶ビジネスモデルの連鎖

新しいビジネスモデルが生まれると、業界の構造が変わります。それに伴い、新たなビジネスモデルが誘発されます。

満員のバスに乗るより、始発の駅を作り、空いているバスに乗ること。つまり新しいビジネスモデルを開発できれば、それが強い戦略となるのです。

▼手間いらずの例

ホテル・旅館の予約数を調整するサービスを展開している手間いらず株式会社。

「サイトコントローラー」というホテル・旅館の予約数を調節する仕組みを作ったことで、業界のビジネスモデルに風穴を開けました。新しい始発のバスを作り、いち早くそこに乗り込んだのです。

山田先生は「おそるべき利益率」と話していました。

経営戦略のまとめ

全体を見て、重点を絞って、顧客を見ながら、競争を考えて、事実をベースに、利益を上げる。6つ全部そろって、はじめて戦略的であると言えます。

全体志向 重点志向 顧客志向

競争志向 事実志向 利益志向

この6つの視点から戦略を考えると、良い戦略が作れるでしょう。

質疑応答

Q:やることとやらないことをどうやって決めたらいいか?

A:やらないことを先に決めよう。

「やること」にも賞味期限がある。

「やらないこと」にも賞味期限がある。

一度「やらないこと」を決めたからといって、永遠に続くわけではない。山田先生の実感としては、「やること」よりも、「やらないこと」の賞味期限が長い印象があるそうです。

Q:Customer’s Customerにどうやって話を聴いたらいいか?

A:競合他社から話を聴くのも1つの方法

Customer’s Customerに直接話を聴けない場合もある。そんな場合は、競合他社から話を聴くという方法も1つ。

Q:多くの企業のビジネスモデルをご紹介いただいたが、情報を集めるコツは?

A:「抽象化」と「置いておく」こと

まず「アナロジー」といって、自分が抱えている問題を少し抽象化する。抽象化して他の業界の記事を読むと引っかかることがあるそうです。

「意外と関心のなかった業界で、同じことを悩んでいる人がいる」

と感じることがある。

そう感じたら、一旦置いておく。数日置いておくことで、自分の中に湧き出てくる。そうなったらあらためて見てみると、学びがある。

山田先生は、「情報は、置いておくと価値がなくなる情報と置いておくとますます匂ってくる情報に分かれる」と話されていました。

最後に

成功する経営とは「Logic × Magic」の両立だそうです。

Logicを学べば、失敗の確率を減らすことができる

Magicを知れば、成功の確率を高めることができる

講義を受講したり、書籍を読んだり、MBAを取得したりすれば「Logic」を学ぶことはできます。つまり失敗の確率を減らすことはできます。しかし「Magic」を学ぶことはできません。

自分で意思決定をし、成功も失敗も繰り返す。絶えず繰り返すことで、ビジネスマンとして成長させてくれるでしょう。

「Logic × Magic」

この言葉を忘れずに、挑戦を続けていきたいと思いました。

まとめ

MBA essentials2023 総合コース春 「第2回 経営絵戦略〜戦略的とは何か?」

「❹競合志向」「❺事実志向」「❻利益志向」

のまとめはここまでです。

その他のまとめはこちらから。

今回講義をしていただいた山田英夫先生のご著書はこちら。

|

|

|

|

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c54d7b8.1b1ff0af.1c54d7b9.bb4421be/?me_id=1213310&item_id=17123016&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7476%2F9784532197476.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c54d7b8.1b1ff0af.1c54d7b9.bb4421be/?me_id=1213310&item_id=20444924&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4353%2F9784532324353_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/332bb1f5.a87a6f63.332bb1f6.624b9ec0/?me_id=1314618&item_id=10266451&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fzaiko%2Fcabinet%2Fog%2Fog_bg_3%2F4%2F9784334044138.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)