「質問したつもりが詰問みたいに詰め寄っちゃったなぁ……」

部下へ確認したかっただけなのに、質問攻めのようになってしまい、部下が萎縮してしまった。取引先への質問が鋭すぎて邪険に思われたかもしれない。相手のことを深く知りたくてした質問が、時に相手を傷つけてしまっているかもしれません。どうすればお互いを深く知り合える質問ができるのでしょうか?

結論からいうと「その人との強い関係性があれば大丈夫」です。そして強い関係性を作るために、3つの方法で質問力を高めていく必要があります。

本記事では、質問の本当の効果や質問力を高める方法、NGな質問の仕方などをご紹介します。それでは詳しく見ていきましょう!

「質問」とは

コミュニケーションにおける質問とは、相手に質問をすることで、言語化できていなかったことを言語化させたり、考えを明確なものに導いたりするものです。質問自体が相手への助言になります。決して相手を問い詰めるためにあるものではありません。

質問の効果は次のとおりです。

✔️自分の考えや気持ちを整理できる

✔️考えるので、本当に主張したいことに気付く

✔️相手への積極的な関心を示し、疑問や不安の解消に役立つ

✔️相手に伝えることで、心の奥底にあった気持ちや思考を言語化できる

「質問力」の高め方

うまく使えば、相手との信頼関係を強固にできる質問。また、使い方を間違えれば、相手を傷つけてしまう可能性もあるのも質問です。信頼関係を深めるために「質問力」を高めていきましょう。質問力を高めるためには、次のような方法があります。

①質問の種類を使い分ける

②回答しやすい雰囲気を作る

③相手が考える時間を大切にする

①質問の種類を使い分ける

2種類の質問の種類を、時期によって使い分けましょう。

質問には「Yes/No」の二択で答えられる「クローズドクエスチョン(閉じられた質問)」と、回答の幅に制限がない「オープンクエスチョン(開かれた質問)」があります。

クローズドクエスチョンは、二択から選ぶだけなので、相手が答えやすい質問です。しかし、会話が続きにくいという欠点があります。一方、オープンクエスチョンは文章で答える質問方法なので、自由に話せて話が広がる反面、相手に考える負荷をかけてしまう場合があります。この2つの質問法のメリットとデメリットを理解して使い分けることが大切です。

たとえば会話の序盤は、相手が答えやすいクローズドクエスチョンから始めます。「Yes/No」の二択で答えてもらい、会話のリズムをテンポの良いものにします。ウォーミングアップとして相手も喋る経験をさせたあと、オープンクエスチョンへ移行すると負荷を感じずに喋ることができるでしょう。

②回答しやすい雰囲気を作る

相手が質問に対し、回答しやすい雰囲気を作りましょう。

自分の気持ちや思考を話すことは、常に「相手に否定されるかもしれない」という心配があります。そのため、「何を話しても大丈夫だよ」という「心理的安全性」を確保し、相手に感じ取ってもらう必要があります。

心理的安全性とは、誰もが安心して自分の考えを発言したり、行動に移したりすることができるかどうかを指した言葉です。心理的安全性を確保するためには、①否定的な言葉がけをしない、②感謝や挨拶を欠かさない、③発言の機会を均等にするなどの行動があります。

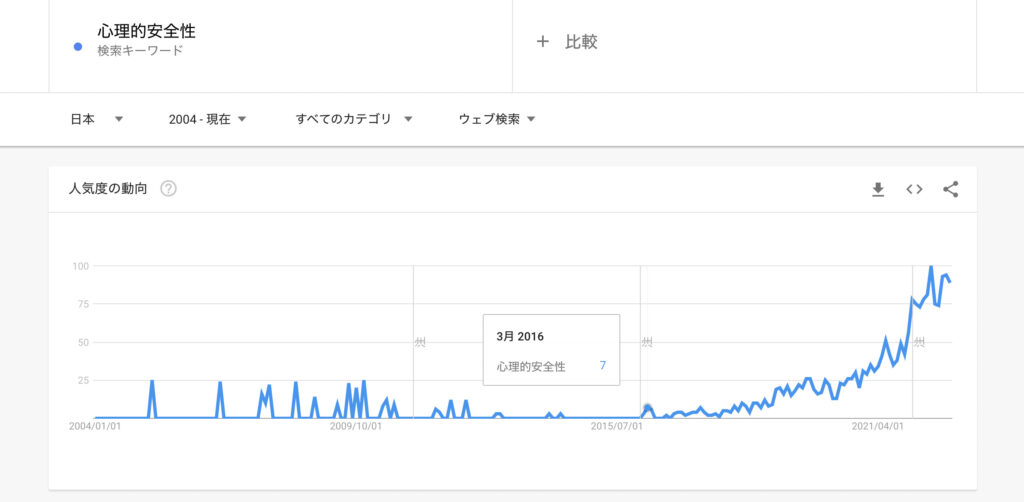

心理的安全性の重要性は、Googleの調査により裏付けられています。Googleが2012-2015年に行った調査により、チームの生産性向上のためには心理的安全性が重要であることが結論づけられました。

*Googleトレンドでは2016年3月ごろから検索数が増えている

*Googleトレンドでは2016年3月ごろから検索数が増えている心理的安全性について、詳しくはこちらの記事で紹介しています。

③相手が考える時間を大切にする

無言で相手がじっくり考えている時間を大切にしましょう。

質問を続けていくと、相手が考えたこともなかった質問をすることがあります。考えていない質問に回答するためには、考える時間が必要になり、その間無言になることがあります。無言に耐えきれず、こちらが質問を重ねたり、「〇〇ということですよね?」と先回りして話すことはやめましょう。

質問は、相手の心の奥底にある気持ちや思考に気づいてもらうことが目的です。相手がじっくり考え、自分の言葉で語ることが大切です。無言の時間を恐れず、待てるようにしていきましょう。

NGな質問の仕方

ここでは質問の言葉として、時に適切でないものをご紹介します。相手との関係性によっては適切な言葉になる可能性も十分ありますが、それぞれの言葉の性質上、相手に不快感を与えてしまうことがあります。使う際は細心の注意を払って使うようにしましょう。

・なぜ、どうして

・結局、つまり

・〇〇すべき

・なぜ、どうして

(例)

「あなたはなぜ〇〇をしてしまったのですか?」「どうしてあなたはそのような行動をとったのですか?」

「なぜ」や「どうして」という言葉は、相手をとがめているような印象を与える可能性があります。これらの言葉は、行動の裏側にある気持ちや思考の方に焦点を当てる言葉ですので、原因の改善に直結します。ですが、気持ちや思考に問題があった場合、存在そのものを否定された気になってしまいます。深い信頼関係がないと、相手を傷つけてしまう言葉ですので、「どのように感じましたか?」など、伝え方を工夫してみましょう。

・結局、つまり

(例)

「結局のところ、〇〇が原因だったのですね?」「つまり△△ということですね」

「結局」や「つまり」という言葉は、相手の話をまとめる効果があります。要点を抜き出し、言語化することで相手の心の奥底にある気持ちや思考に気づかせることができますが、時に「長い話をまとめた」という印象を与えてしまう可能性があります。相手の時間を長々奪ってしまったと感じさせる可能性のある言葉ですので、続けて使うことは避けたい言葉ですね。

・〇〇すべき

(例)

「あなたは〇〇すべきですね」

「〇〇すべき」という言葉は、相手に選択の自由を与えず、断定的な言葉です。上司が部下に社内規則を教えるなど、ティーチング的な関わりであるならば問題はありません。ですが、相手の行動を促して主体的に動いてほしいのであれば、強制力を働かせることは逆効果になります。「〇〇すべき」という断定ではなく、「〇〇してみたら?」という問いかけや促しの意味の言葉を使いたいですね。

【結論】気持ちは必ず伝わる。相手を想う質問をしよう!

言葉は人を癒すことも、傷付けることもできます。質問一つで相手と深い信頼関係を結ぶことも、相手を傷つけてしまうこともできます。そのため、質問の種類や効果などを理解しておく必要があります。

言葉は人を癒すことも、傷付けることもできます。質問一つで相手と深い信頼関係を結ぶことも、相手を傷つけてしまうこともできます。そのため、質問の種類や効果などを理解しておく必要があります。

しかし、頭で理解していても、実際に使ってみないことには上達はありません。使い始めの時期は相手を傷つけてしまうこともあるかもしれません。それでも「あなたのことをもっと知りたい」「あなたを支えたい」という純粋な気持ちは、必ず伝わります。

「質問」という技法を使う時は、相手のことを想う気持ちを今以上に持ちましょう。相手あってのコミュニケーションです。コミュニケーションができる相手がいることに感謝し、よりよい信頼関係を築いていきましょう!